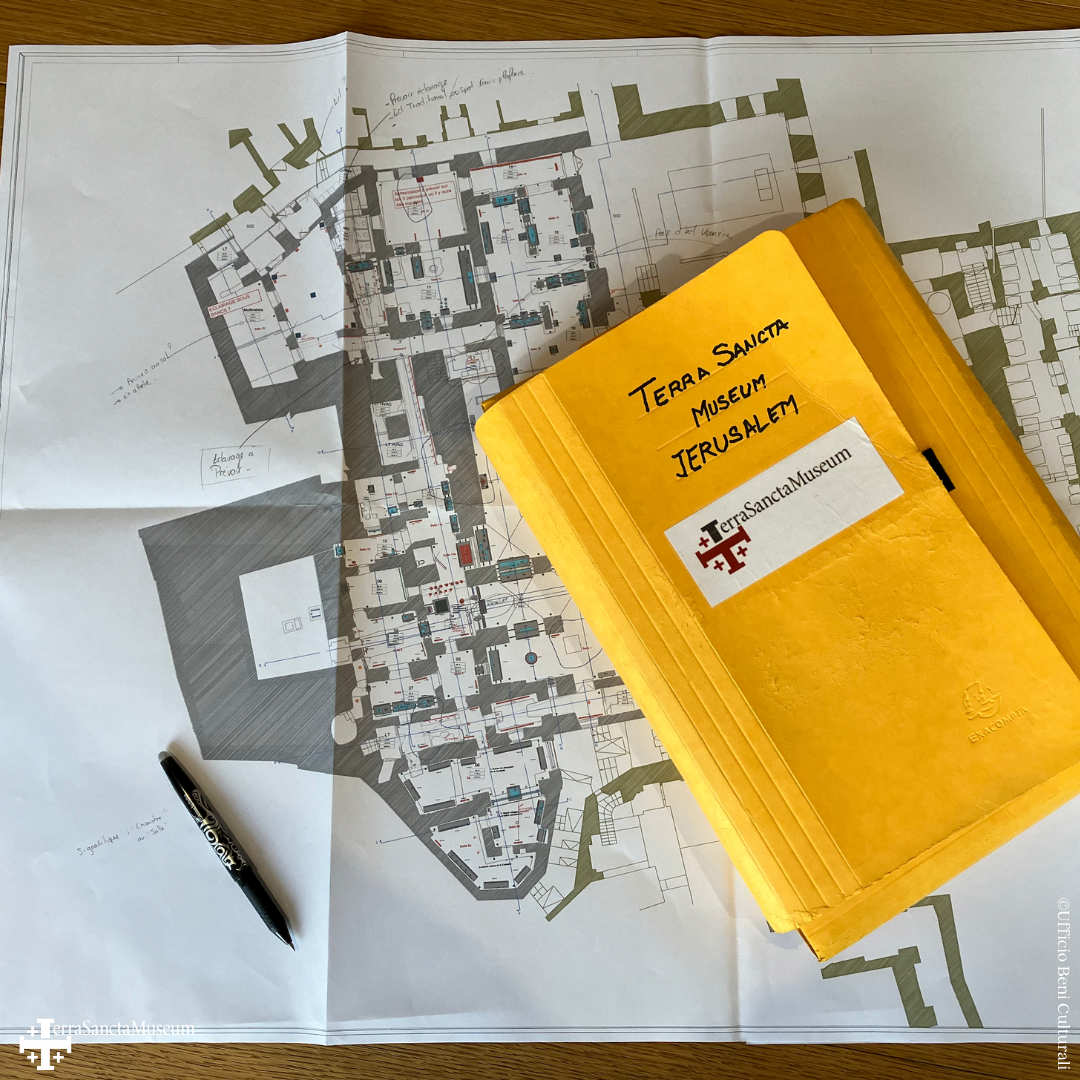

Les dessous de la création d’un musée : défis techniques et architecturaux

De quoi parle-t-on au Terra Sancta Museum Art & History en ce moment ? Pour le savoir, nous avons participé à une réunion de travail à l’agence d’architecture Perrot & Richard qui est en charge de la mission de maîtrise d’œuvre du projet en 2024.

Si la rénovation d’un musée est une chose assez courante, travailler sur la création d’une institution culturelle est plus rare. Selon le rapport 2024 “Cultural Infrastructure Index” produit par AEA Consulting, 159 nouveaux musées ont été achevés en 2024 dans le monde dont seulement deux au Moyen-Orient ! Le projet du Terra Sancta Museum Art & History, qui verra son ouverture définitive fin 2028, est aussi original que complexe rendant nécessaire une méthodologie de travail singulière qui concentre savoir, expérience et réflexion collective.

Des réunions hebdomadaires, chaque mercredi matin, cadencent désormais l’avancée des études du musée. Il s’agit deworkshops thématiques, en présentiel ou en visioconférence depuis Jérusalem, Compostelle ou encore Crema (Italie), qui rassemblent une quinzaine de bureaux d’études, la maîtrise d’œuvre (l’agence Perrot & Richard architectes) et la maîtrise d’ouvrage (la Custodie de Terre Sainte).

Cette méthode de travail souhaitée et mise en place par l’agence Perrot & Richard architectes garantit un partage optimal d’informations. Les problèmes soulevés sont ainsi traités simultanément par l’ensemble des experts (scénographes, CVC, électricité, éclairage, plomberie, etc.) unis dans la poursuite d’un même objectif : imaginer un musée qui fonctionne et corresponde aux demandes des franciscains tout en évitant tout imprévu technique, de délai ou de surcoût qui ralentirait la construction du musée.

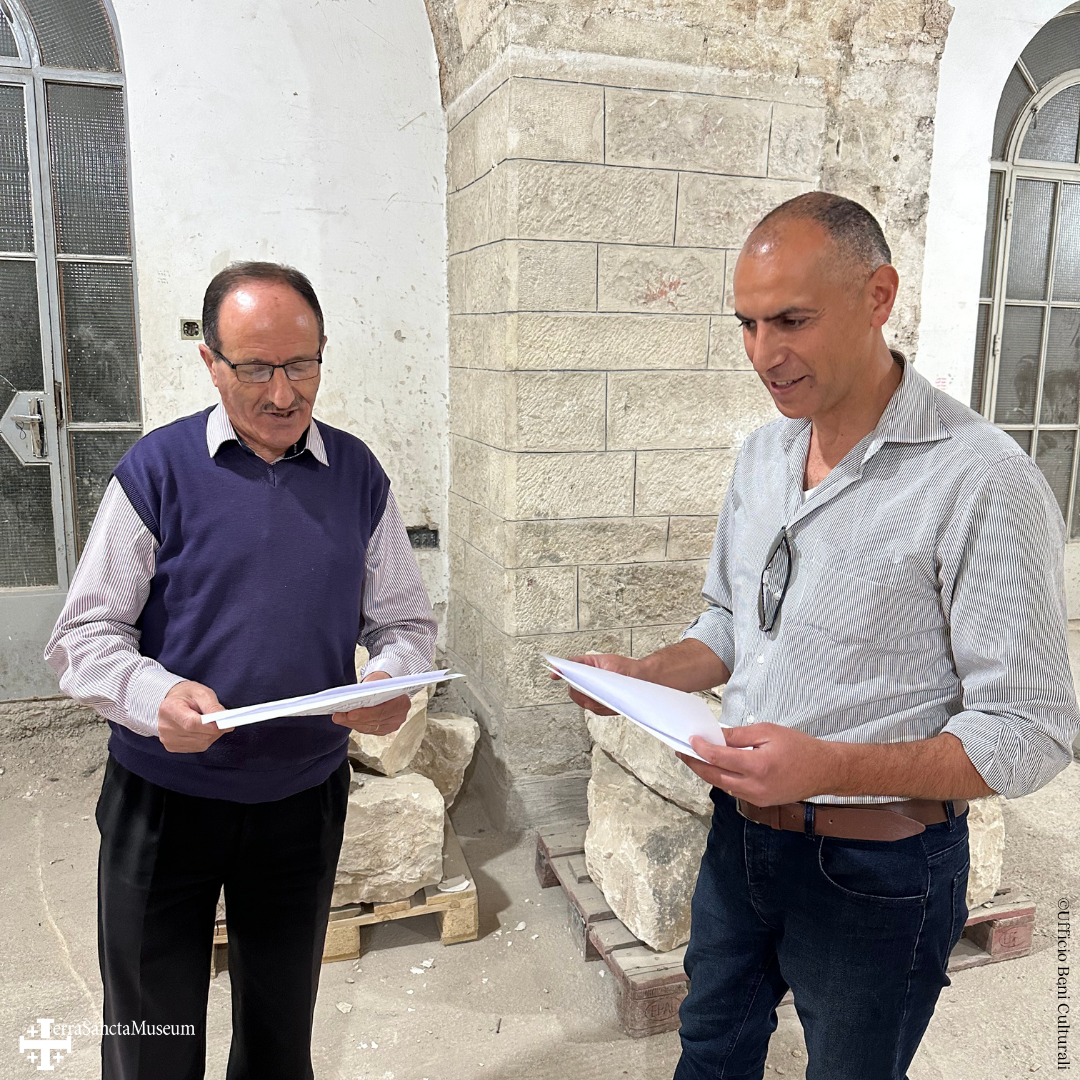

Un site patrimonial pluri-usages et pluri-défis !

Si les études vont bon train (le projet est entré dans sa phase PRO[1]), la complexité architecturale du lieu liée à la diversité des espaces et à leurs caractéristiques (typologies de maçonneries, de voûtes etc.) ne rend pas l’exercice facile. À cela s’ajoute son positionnement même au sein du couvent Saint-Sauveur (crypte de l’église paroissiale) venant questionner la gestion des flux

« Il s’agit d’espaces semi-enterrés et desservis par une unique galerie qui sert aussi d’accès principal au couvent » explique Lorraine Abu Azizeh (architecte, P&R). Un lieu de passage constant et fréquenté par des personnes aux besoins divers : passage d’un corbillard pour des funérailles, d’une procession pour l’entrée d’un dignitaire au couvent sans compter la centaine de frères résidents du couvent qui vont et viennent au Saint-Sépulcre. « Le musée ne doit pas paralyser les activités du couvent et nous devons, dans le même temps, assurer la sécurité des visiteurs » souligne Lorraine Abu Azizeh toujours en échange avec la maîtrise d’ouvrage sur les éléments à intégrer à cet espace d’accueil (poste sécurité avec rayons X, poste accueil de vérification des billets, réseau Wifi pour télécharger l’application du musée etc.).

L’un des défis majeurs est l’espace car « nous sommes partout contraints en termes d’espace ! » ajoute-t-elle en nous précisant que la jauge maximale de visiteurs présents dans le musée a été définie à 223 personnes (personnel compris).

Confrontation avec la réglementation locale

Située dans cette ville si particulière qu’est Jérusalem, la construction du musée impose aussi une adaptation permanente aux réglementations locales. Partons d’un exemple concret : le système de désenfumage des futurs 1200 m² du musée. Dans le cadre de la phase d’études précédentes (APS), les membres du groupement coordonné par Perrot & Richard s’étaient basés sur la réglementation française, souvent plus contraignante que celle d’autres pays dont les Etats-Unis.

L’arrivée sur le projet de l’architecte palestinien Jawad Sleibi, en mars 2025, comme référent pour toutes les questions locales (réglementation, disponibilité des matériaux et équipements, coûts locaux) a permis de rassembler les éléments pour affronter ce sujet-là. Et en effet, des adaptations liées aux normes en vigueur à Jérusalem s’imposent. « La réglementation israélienne est plus contraignante que la réglementation française sur certains aspects du désenfumage alors que certains éléments ne semblent même pas mentionnés» s’étonnent Agnès Adde (BET Fluencie, CVC/plomberie) et Pierre-Henri Causin (Kairn architecture, accessibilité / sécurité) en charge de l’étude de ce sujet complexe. L’équipe de maitrise d’œuvre réfléchit donc à la meilleure solution pour être conforme à la réglementation israélienne, tout en assurant une efficacité totale dans tous les espaces, car les enjeux sécuritaires sont cruciaux.

Discussion liée : la capacité électrique du musée en cas de coupure du courant. En effet, le générateur actuel du couvent est déjà en limite de capacité, il ne suffirait pas à secourir les équipements du musée. Un générateur dédié est donc nécessaire car réglementaire.

L’échange auquel nous assistons entre Lorraine Abu Azizeh, , Vincent Frichot (BET ILAO, électricité), Martina Pavanetto (BET R-Struct, ingénieur structure) et Jawad Sleibi questionne le dimensionnement du générateur et la localisation de ce dernier. En effet, plus les installations qui doivent être prises en charge par le générateur sont nombreuses, et plus l’autonomie souhaitée est longue, plus l’équipement sera volumineux, et lourd. Le choix du positionnement est donc très important car il peut engager des enjeux structurels, qui ne sont pas toujours envisageables dans un bâtiment ancien comme le couvent. Les discussions sont loin d’être terminées au Terra Sancta Museum Art & History et demeurent guidées par un pragmatisme tout franciscain car comme aime à le répéter Béatrix Saule, présidente du Comité scientifique du musée et directrice générale honoraire du château de Versailles : « nous ne faisons pas un hôtel de luxe ! »

[1] Étape de finalisation du projet afin de pouvoir lancer la consultation d’entreprises en début d’année 2026