La restauration de la pharmacie de Saint-Sauveur, une activité au cœur du musée

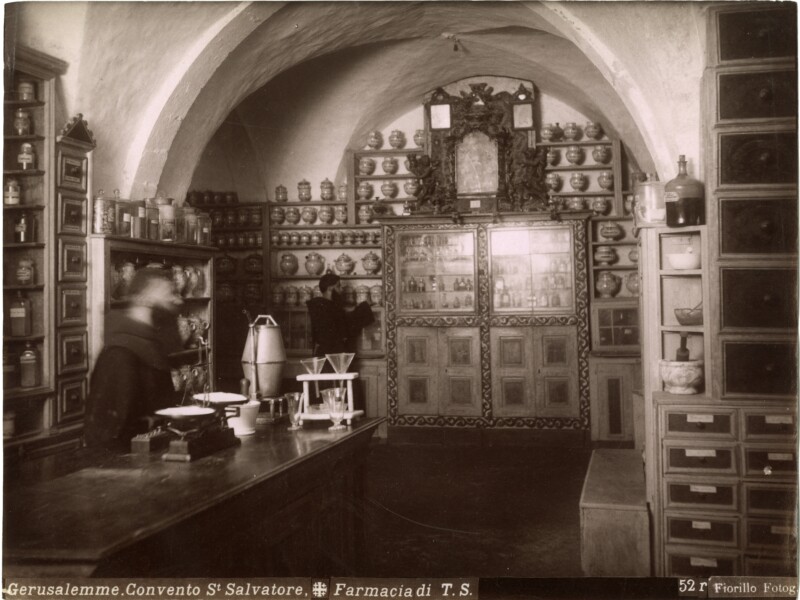

Pour la première fois présentée dans l’ancien musée du Studium Biblicum Franciscanum (SBF), au couvent de la Flagellation de Jérusalem, la pharmacie de Saint-Sauveur fut retirée de l’exposition en 2013 lorsque furent lancés les premiers travaux du projet du Terra Sancta Museum, nouveau musée de la Custodie de Terre Sainte, dédié à l’histoire chrétienne. Appartenant désormais à la future section historique qui devrait ouvrir ses portes en 2023, la pharmacie sera réinstallée au couvent Saint-Sauveur cette fois, revenant ainsi dans son lieu d’origine, et prendra place dans une toute nouvelle scénographie se rapprochant au plus près de sa disposition historique.

Mais avant de pouvoir à nouveau la mettre en exposition, une étape importante de la conservation de cette collection unique au monde (de plus de 400 objets !) se déroule : leur restauration.

En quoi consiste l’opération de restauration et particulièrement celle de la pharmacie de Saint-Sauveur ? Et pourquoi est-elle nécessaire ?

Retour sur cette activité centrale des musées en trois questions.

1. Quelles sont les principales étapes d’une restauration ?

Avant toute intervention, l’objet doit être examiné. Cette phase préliminaire d’observation est cruciale car c’est elle qui va déterminer toute l’intervention. L’objet est ainsi examiné dans son état général afin d’en identifier les dégradations (éclats, fissures, parties manquantes, mais aussi décolorations ou encore réparations ultérieures), mais aussi dans ses détails afin d’en connaître la composition. C’est à ce stade que peuvent être analysés les matériaux et différents produits testés sur des échantillons prélevés pour s’assurer d’une bonne réaction de la pièce à la future intervention. Bien sûr, suivant l’objet à restaurer, cela est plus ou moins compliqué nous a-t-on confié, les pigments picturaux par exemple étant bien plus sensibles aux agents exogènes. Pour du matériel archéologique ou de la céramique, les matériaux de production sont de manière générale assez similaires et l’expérience permet de connaître très vite les produits les plus adaptés.

Pour autant, les vases de la pharmacie de Saint-Sauveur présentent parfois la difficulté d’avoir toute une partie manquante, au niveau de leur structure (une anse détruite par exemple) ou de leur décor. L’enjeu est alors de reconstruire cette partie, en respectant au maximum le profil général de l’objet, ses courbes, ses teintes, les effets de textures, etc., ce qui constitue parfois un véritable défi. En effet, en l’absence des modèles ou moules d’origine, le restaurateur doit alors recréer cette partie manquante à partir de l’ensemble des sources qu’il a à sa disposition (publication universitaires, archives, autres pièces originales s’il en existe, etc.). Dans le cas de la pharmacie de Saint-Sauveur, le nombre important de vases conservés a permis par comparaison d’établir assez rapidement un modèle satisfaisant. Toutefois plusieurs essais sont toujours nécessaires afin de produire plusieurs échantillons qui sont ensuite évalués et sélectionnés en concertation avec l’équipe scientifique du musée.

Enfin, un dernier questionnement de cette étape vise également à analyser l’environnement d’exposition. Tout aussi important, ce travail vise, cette fois, à anticiper les dégradations que l’objet subira à la suite de sa restauration afin de pouvoir en prévenir les dommages. Par exemple, l’objet sera-t-il exposé en intérieur ou en extérieur et sera-t-il donc en contact avec la pluie et le vent ? Sera-t-il protégé de la manipulation ? Ou encore sera-t-il sujet aux UVs du soleil ou aux flashs des visiteurs ?

C’est à la suite de cette longue étape de préparation que la restauration à proprement parler peut commencer.

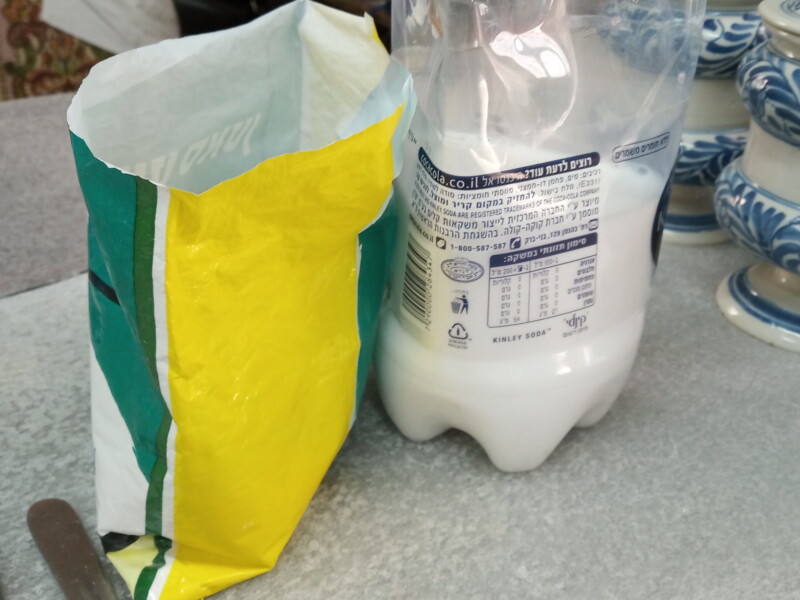

Un matériau est particulièrement utilisé dans le cas de la pharmacie : un plâtre obtenu grâce à un mélange de gypse et d’une émulsion acrylique. Parce qu’il se rapproche le plus du matériau de la structure des vases de par sa composition et sa couleur blanche, le plâtre est utilisé pour tous les cas d’éclats, de fissures et de parties manquantes : il sert en effet de substitution à la pâte argileuse et vient combler les manques. De plus, grâce à l’émulsion acrylique, le plâtre est plus solide une fois sec et son adhésion à la structure d’origine est renforcée.

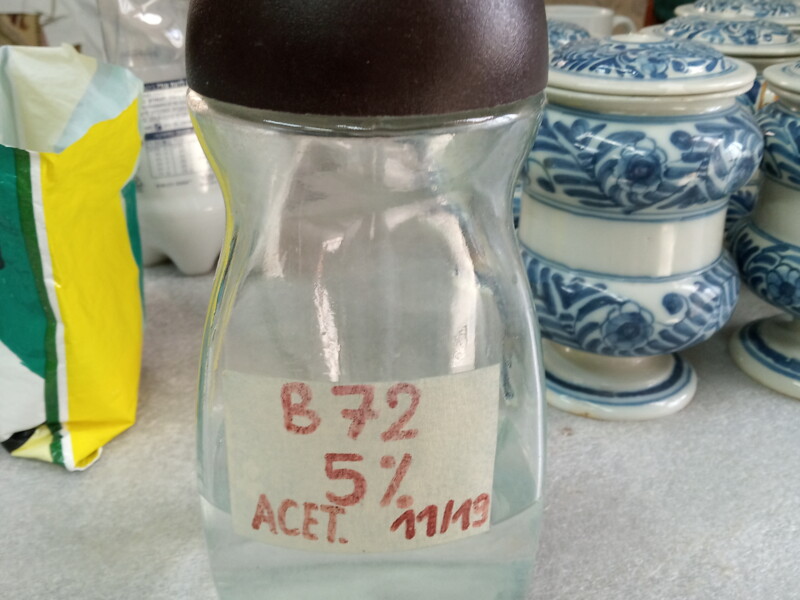

Ensuite, pour les parties nécessitant une reproduction du décor peint, une couche pigmentaire à base de gouache de haute qualité est appliquée. Enfin, une résine acrylique recouvre le tout. Cette dernière couche permet de protéger le tout de l’environnement extérieur, dont les ultra-violets des flashs, et de reproduire l’effet brillant de la glaçure d’origine.

2. Mais restaurer n’est-ce pas un risque de masquer l’histoire des objets ?

En effet, si l’intérêt d’exposer des objets vient de l’histoire qu’ils transmettent, ne devrions-nous pas les laisser tels qu’ils nous sont parvenus ? Le contexte d’origine de chaque pièce est souvent l’élément principal du discours. Son histoire depuis ce contexte, son utilisation et donc ses dégradations en sont nécessairement une part importante et il peut apparaître ainsi logique de les laisser à la connaissance de tous.

La pertinence d’une restauration est ainsi toujours questionnée (sauf peut-être dans le cas où l’intégrité de l’objet est vraiment menacée) et le débat n’a pas non plus été tranché de manière définitive entre les partisans d’une restauration complète et invisible ou d’une restauration minimum et apparente.

Il est clair que le projet muséographique a une part importante à jouer dans le processus de décision (est-il exposé seul ou en groupe, pour lui-même ou en tant qu’accessoire d’un groupement plus large, pour son contexte d’origine précis ou dans une reconstitution ?). Aussi, les choix de restauration se font au cas par cas, même si depuis la Charte de Venise de 1964 la ligne de conduite tend dans tous les cas à agir dans le sens d’un rapprochement de l’état d’origine établi de chaque objet (pour lutter contre toute restauration arbitraire, plus courante au XIXè siècle cependant).

Concernant la pharmacie de Saint-Sauveur la décision a été prise de se rapprocher le plus possible de son dernier état, attesté par les archives [1]. L’intérêt d’une restauration trouve alors également sa justification dans la volonté d’offrir une expérience immersive dans une pharmacie recréée, à l’inverse de la présentation typologique qui caractérisait l’ancien musée du SBF au couvent de la Flagellation. Une certaine unité est donc de mise, d’autant que la présentation de majoliques incomplètes représente finalement peu d’intérêt scientifique.

Exemple d’une ancienne restauration, effectuée par un frère franciscain

Mais, pour autant qu’elles se veulent discrètes, ces restaurations resteront néanmoins visibles. Adoptant une position intermédiaire, le projet muséographique de cette pharmacie prévoit, en effet, en parallèle d’une reconstitution fidèle et complète, que l’on puisse voir en se rapprochant les différentes interventions que ces vases ont pu subir individuellement avec le temps, des premières réparations des frères franciscains aux restaurations professionnelles contemporaines.

3. Finalement, la restauration n’impacte-t-elle que l’objet ?

La priorité de toute restauration est bel et bien l’objet, qu’il s’agisse de lui redonner sa forme d’origine et son éclat ou de préserver son état de futures dégradations. Toutefois, l’on comprend bien de nos dernières observations que son impact se ressent beaucoup plus largement que sur son seul objet d’intervention. Parce qu’elle travaille directement sur l’œuvre, qu’elle se laisse voir ou non, elle agit sur ce que nous percevons de l’œuvre. Par conséquent c’est bien l’expérience que le visiteur a de l’objet qui est aussi modelée par la restauration. Prendre conscience de cela c’est réaliser qu’un musée n’est pas un lieu neutre d’exposition et également à quel point la restauration est une activité à part entière du projet muséal.

C’est d’ailleurs dans ce sens, celui d’une transparence des activités et du projet muséal, que les musées avancent progressivement depuis une vingtaine d’année, en exposant leurs coulisses à la vue de tous. Mais il faut bien comprendre que cet élan de transparence est également une manière de communiquer plus librement tant sur son activité que sur ces choix scientifiques et de politique muséale, et de défendre publiquement ces derniers (auprès de son public comme de ses bienfaiteurs).

On appréhende souvent un musée à l’aune de la partie visible de son iceberg, autrement dit de ses espaces d’exposition. La réalité de son activité est toujours un peu plus complexe. Pour autant, en regardant d’un peu plus près, comme ce sera le cas de la future exposition de la pharmacie de Saint-Sauveur, chacun peut en apprendre beaucoup sur le travail et les choix dont découlent ces expositions.

Parce qu’elle agit à la croisée de plusieurs questionnements (tant techniques que scientifiques ou politiques), la restauration est une opération essentielle de l’activité muséale. Mais elle se révèle dans le même temps tout à fait unique en ce que, plus que tout autre, elle constitue un pont entre des disciplines scientifiques a priori très éloignées : l’archéologie, l’histoire et l’histoire de l’art d’un côté, la physique et la chimie de l’autre.

> Cliquez ici pour en savoir plus sur l’histoire de la pharmacie de Saint-Sauveur

> Cliquez ici pour en savoir plus sur la collection de la pharmacie de Saint-Sauveur

[1] La pharmacie a été fondée au XIVè siècle et à fonctionné jusqu’en 1917. Au cours de toutes ces années sa forme et sa composition ont a fortiori beaucoup évolué. Les archives visuelles les plus anciennes dont la Custodie de Terre Sainte dispose ne remontent, cependant, qu’à la fin du XIXè siècle. C’est donc cet état qui a été retenu d’autant qu’il est le plus proche de sa dernière disposition.